티스토리 뷰

- 전시 포스터

국립경주박물관에서 열두 명 큐레이터가 수장고에서 찾아낸 열두 가지 유물에 관한 이야기를 보여주는 특별전이 열리고 있습니다. 특별전 제목은 '소소하고 소중한'입니다.

이 특별전은 중층 유리구슬, 토우 장식 토기, 월지 금동손, 사자와 짐승 얼굴 무늬 꾸미개, 동물 모양 벼루, 십이지신상, 바둑돌, 직물, 향로석, 나무 빗, 숫돌과 석기, 목조보살상을 알기 쉽고 재미있게 소개하고 있습니다.

- 중층 유리구슬, 경주 금관총, 공주 무령왕릉, 신라 5세기, 백제 6세기

첫 번째로 소개할 유물은 경주 금관총에서 출토된 중층 유리구슬입니다.

- 중층 유리구슬, 경주 금관총, 신라 5세기

이 금빛 유리구슬은 투명한 유리 사이에 금박을 넣어두었기 때문에 마치 금구슬처럼 보입니다.

이 금빛 유리구슬은 쇠꼬챙이에 유리액을 감아 작은 구슬을 만들고 금박을 덧씌운 다음, 그 금박 위에 다시 투명한 유리액을 덧붙여 만들었습니다. 쇠꼬챙이에서 떼어낸 유리구슬은 위아래로 편평하게 갈았습니다.

이와 유사한 금빛 유리구슬이 멀리 중앙아시아 초원길에 있는 알타이 지역에서도 발굴되었습니다. 이 금빛 유리구슬도 초원의 길을 따라 북방 유목 왕국과 고구려를 지나 신라에 들어온 것으로 추정하고 있습니다.

- 토우 장식 토기, 경주 계림로 14호분, 금령총, 서봉총, 신라 5~6세기

토우 장식 토기입니다. 토우의 흔적만 남아 있는 항아리와 그릇받침은 금령총과 서봉총의 둘레돌, 무덤의 부장 칸 등에서 나왔습니다.

토우(土偶)는 흙으로 만든 인형으로, 어떤 형태나 동물을 본떠서 만든 토기를 말합니다. 주로 무덤에 넣기 위한 부장의 목적으로 만들어졌습니다.

- 토우 장식 토기

토우는 둘레돌이나 무덤 봉토 흙 속에는 일부러 부순 채 두기도 하였습니다. 하지만 무덤의 부장 칸에는 온전한 형태 그대로 넣어두었습니다.

- 토우 장식 토기

토우 장식 항아리 어깨 위에 토우와 몇 개의 흔적이 남아 있습니다. 이 흔적은 토우를 붙였던 흔적으로 보이지만, 지금은 떨어져 나갔습니다.

무덤에서 토우 장식 항아리가 출토되는 것은 이승의 삶이 죽음의 세계까지 이어지기를 바라는 마음을 담아 만들었기 때문입니다.

- 경주 월지에서 발견된 금동여래입상, 통일신라

이 불상은 월지에서 발견된 소형 불상 중 가장 큰 사례입니다. 손의 길이가 3.0~3.4cm이고, 대좌를 제외한 불상 높이가 26cm입니다.

- 경주 월지에서 발견된 금동손, 통일신라

경주 월지에서 발견된 금동여래입상과 비교 전시된 금동손입니다.

금동손은 통통한 네 손가락을 가지런히 모아 곧게 폈고, 손목을 밖으로 꺾은 모습입니다. 엄지와 검지 사이에는 부처나 보살의 32상 가운데 하나인 물갈퀴가 두드러지게 표현되었습니다. 손목에는 단을 두어 돌출부를 만들었는데, 이 부분은 따로 주조해 팔에 끼웠습니다.

금동손의 길이는 4.8cm입니다. 손가락을 편 자세로 보아 이 오른손의 주인은 불상일 가능성이 높습니다. 이 금동손도 높이 40cm에 가까운 금동불의 손으로 보입니다.

신라 금동불 가운데 이 정도 크기의 손을 가진 예는 국립춘천박물관 소장의 '양양 선림원지 출토 금동보살입상, 일본 나가사키현 카이진신사(海神神社)의 동조여래입상, 부산박물관 소장의 금동보살입상 등 다섯 손가락 안에 꼽힐 정도로 드뭅니다.

- 동물 모양 벼루, 경주 황오동 중심상가 주차타워 부지, 통일신라 7~8세기

벼루는 붓글씨를 쓸 때 먹을 가는 문방구입니다. 문방구는 글을 쓰는 도구이기에 고대 사회에서 문자를 사용한 증거이기도 합니다.

이 동물 모양의 벼루는 자라나 개구리처럼 생겼습니다. 신라에 많은 벼루가 있지만, 동물 모양으로 재미있게 빚은 것은 처음입니다.

- 동물 모양 벼루

신라의 벼루는 6세기 무렵부터 왕경인 경주에서 만들어져서 7~8세기에 점차 지방으로 확산되었습니다. 벼루는 흙, 돌 등으로 만들었는데, 형태는 주로 원형과 사각형입니다. 신라는 흙으로 만든 원형 벼루를 많이 사용하였습니다.

신라 왕경에서 나온 이 벼루는 등 부분을 원형으로 만들어 당시 유행하던 형태를 따르고 있습니다. 벼루의 표면이 거칠어서 먹을 곱게 갈기는 어려울 듯합니다. 벼루의 크기는 작고, 앞다리 양쪽에 두 개 구멍이 있습니다.

- 짐승 얼굴무늬 꾸미개, 경주 황용동 절터, 통일신라

경주 시내 동쪽 동대봉산(東大封山) 기슭에 황용동이 있습니다. 이곳에 건물 흔적과 무너진 석탑이 남아 있는 절터가 있습니다. 황용사(黃龍寺) 터입니다. 이곳 절터에서 출토된 짐승 얼굴무늬 꾸미개입니다.

신라인들이 좋아한 상징으로 짐승 얼굴 무늬가 있습니다. 이를 귀신 얼굴이나 용의 얼굴로 보기도 합니다. 짐승 얼굴 무늬로 만든 이 꾸미개는 어디에 쓰였을까요?

짐승 얼굴무늬 꾸미개의 양옆에는 벽면에 고정했던 못이 일부 남아 있고, 'U'자 모양의 고리를 입에 물고 있습니다. 어딘가에 붙여서 장식한 장식이거나 걸이용으로 쓰인 것으로 추정되지만, 정확히는 알 수 없습니다.

- 사자 모양 꾸미개, 경주 황용동 절터, 통일신라

황용사 절터에서 짐승 모양 꾸미개와 함께 발견된 두 개의 사자 모양 꾸미개 중 하나입니다.

사자 모양 꾸미개는 둘 다 머리를 왼쪽으로 돌려 옆을 바라보며 네 다리를 쭈욱 뻗고 있습니다. 위엄있고 용맹한 모습이라기보다 표정이 귀엽고 친근하기까지 합니다.

- 십이지상, 토끼, 경주 소현리 석실분, 통일신라 8세기

경주 소현리 석실분의 둘레돌 장식으로 추정되는 십이지상입니다.

이 무덤은 8세기 중엽에 만들어진 것으로 보이며, 무덤 둘레에서 7점의 십이지상이 확인되었습니다. 그중 동물의 형상을 알아볼 수 있는 것은 토끼와 말입니다. 십이지상은 하늘하늘한 천의가 두어 겹 둘리어 있는 평복을 입고 앉아 있습니다.

토끼의 옷을 자세히 보면 붉은 안료로 칠해진 것이 확인되었는데, 십이지상에서 채색한 사례는 소현리 십이지상이 처음입니다.

- 십이지상, 말

십이지는 시간과 방위를 나타내는 개념입니다.

십이지에 동물을 대응시킨 자료는 기원전 3세기경 중국 진나라 때의 목간이 가장 오래된 것으로 알려져 있습니다. 십이지의 열두 동물은 시간이 지나면서 각 방위를 지키는 수호신으로 자리 잡게 되었습니다.

- 바둑돌, 경주 황오동, 통일신라

이 바둑돌은 경주시 황오동 2-17번지 신라시대 건물터에서 출토되었습니다. 이 바둑돌은 기록으로 전하는 신라의 바둑문화가 실제 존재하였다는 것을 보여줍니다.

바둑돌들은 지름 1.3~1.6cm 크기의 납작한 돌인데, 백돌 43개와 흑돌 55개입니다. 이것을 바둑돌로 판단한 근거는 거의 같은 모양과 크기의 돌이 여러 개이고, 색깔이 흑백으로 뚜렷이 나뉘기 때문입니다.

<삼국유사>에 효성왕이 왕자로 있을 때 신충이라는 사람과 대궐에서 바둑을 두었다는 기록이 있습니다. 최근 쪽샘 44호 무덤에서도 바둑돌이 발견되었는데, 이 무덤은 5세기에 조성되었고, 주인공은 여성이었습니다.

이로써 신라의 바둑문화가 꽤 이른 시기부터 존재하였고, 남녀를 불문하고 최고 지배층이 선호한 놀이 문화였음을 짐작해 볼 수 있습니다.

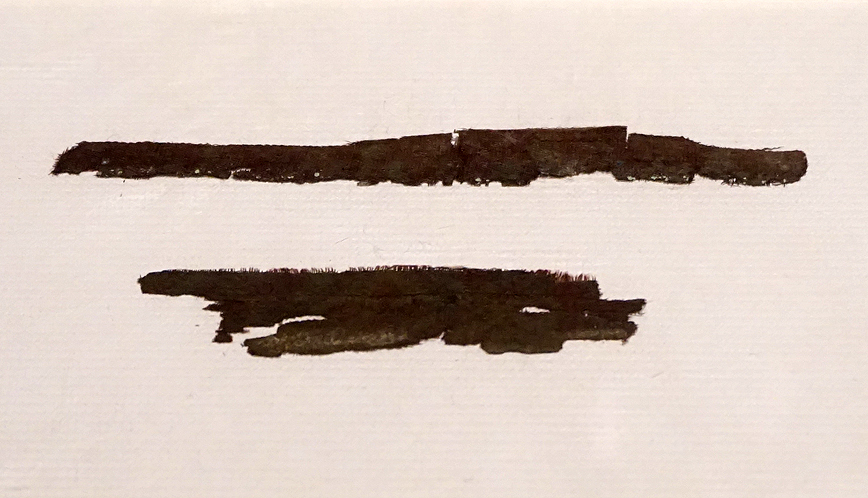

- 직물편, 경주 천마총, 신라 6세기

직물은 선사시대부터 우리와 밀접하고 친근한 소재였습니다. 고대 직물은 특수한 매장 환경이 아니면 보존되기 어렵기 때문에 다른 유물 표면에 극히 일부가 붙어 있는 상태로 발견되는 경우가 대부분입니다.

신라 유적에서는 천마총, 금관총, 황남대총, 쪽샘 44호분, 황룡사 기단 구축토에서 직물편이 발견되었습니다. 천마총에서 나온 직물은 둘 다 평직으로 짜여 있습니다. 하나는 마직물에 금박이 붙어 있고, 다른 하나는 모직물인 계(罽)입니다.

- 직물편, 경주 금관총, 신라 5세기

금관총 안교장식(鞍橋裝飾)에서 확인된 견직물은 두 가지 색실로 짜인 무늬가 확인된 금(錦)직물입니다. 이렇게 색과 무늬를 알아볼 수 있게 남아 있는 고대 직물은 희귀합니다.

- 향로석, 전 경주 헌덕왕릉, 통일신라 9세기

이 전시품은 전 헌덕왕의 둘레돌 근처에서 발견된 향로석으로 소개되어 있습니다.

통일신라시대가 되면 봉분의 가장자리에 십이지가 새겨진 둘레돌을 두르고 봉분 정면에 상석(床石)을 비롯한 다양한 석물을 설치한 능묘가 등장합니다. 그런데 통일신라의 능묘에는 향로석이 설치되지 않았다는 견해가 많습니다.

- 향로석

이 전시품은 1917년 <조선고적도보(朝鮮古蹟圖譜)>에 상석으로 소개되었습니다. 그러나 상면의 크기가 작고 8엽의 연꽃무늬가 양각되어 있어 상석으로 사용하기 힘듭니다.

이것을 배례석으로 보기도 하지만, 다른 배례석과는 달리 안상 아래에 하단부를 추가하여 석탑의 기단부처럼 우주(隅柱)와 탱주(撑柱)를 새겨서 크기에 비해 높이를 극대화하였습니다.

이렇듯 이 전시품은 능묘에서 발견되었을 뿐만 아니라 다른 배례석에서는 보이지 않는 특징이 있어 배례석이 아닌 다른 용도로 사용되었음을 말해주는 것이 아닐까요?

- 나무 빗, 경상북도 일원, 통일신라, 조선

경주 지역에서 출토된 나무로 만든 빗입니다.

빗은 매일 주인의 머리를 정성스럽게 빗겨 주며 하루의 시작과 끝을 함께 하였습니다. 빗은 오래전부터 일상에 없어서는 안 될 소중한 친구였습니다.

경주박물관 미술관 부지와 월지 출토 빗은 반달형 손잡이와 빗살의 비율이 거의 동일합니다.

이 빗들은 현미경으로 분석한 결과 조직이 단단하고 탄력이 있어 잘 부러지지 않는 박달나무와 대추나무로 만든 것이 확인되었습니다. 이것은 빗살 부분이 얇아 부러지기 쉬운 빗의 단점을 보완하기 위한 선조들의 지혜였습니다.

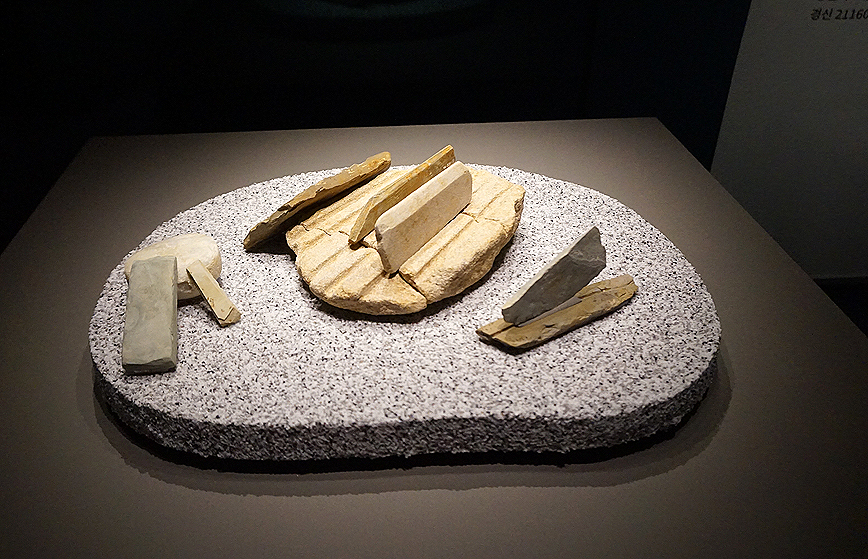

- 숫돌과 석기, 영천시 고경면 해선리, 청동기시대

영천시 고경면 해선리에서 출토된 숫돌과 석기입니다. 이 숫돌과 석기는 다른 석기의 면을 다듬고 날을 날카롭게 하는 데 사용되었습니다.

숫돌과 석기 외에 석기를 만들다 실패한 돌들도 전시되어 있습니다. 잘라내려던 크기를 보면 돌끌이나 화살촉처럼 작은 석기를 만들려고 하였던 것으로 보입니다.

- 숫돌

숫돌에는 6줄의 홈이 있습니다.

자세히 보면 홈의 너비가 다른데, 홈이 좁은 방향에서 넓은 방향으로 돌을 갈았습니다. 홈이 좁은 방향이 높이가 높고, 홈이 넓은 방향이 낮아, 높은 곳에서 낮은 곳으로 자연스럽게 돌을 갈 수 있게 하였습니다.

- 목조보살상, 출토지 미상, 조선 전기

마지막으로 소개할 유물은 목조보살상입니다.

목조보살상은 오른쪽 무릎을 세우고 그 위에 오른팔을 올려놓았으며, 왼손은 왼쪽 무릎 뒤를 짚고 있습니다. 이러한 자세를 윤왕좌(輪王坐)라고 합니다. 이 자세는 고려시대 수월관음의 특징적인 모습이며, 관음보살상임을 말합니다.

- 목조보살상

목조보살상은 머리에 쓴 보관에 봉황과 화염, 덩굴, 구름무늬 등으로 장식되어 있으며, 보관과 팔찌에는 여러 가지 색의 보석이 박혀 있습니다. 또한, 입술에는 붉은색이 남아 있어 다채로운 색감이 돋보입니다.

목조보살상의 제작 시기는 보관의 표현 방식, 살집 있는 얼굴, 좁은 어깨에 편평한 상체 등을 보아 조선 전기로 추정하고 있습니다.

(2025.2.2.)

'문화유산' 카테고리의 다른 글

| 김해 반룡산 화산정사 (0) | 2025.02.25 |

|---|---|

| 경주 남산 탑곡 부처바위 마애불 (0) | 2025.02.24 |

| 울산 울산동헌와 정려비 (0) | 2025.02.12 |

| 합천 삼가 기양루 (0) | 2025.02.06 |

| 강진 월남사지 삼층석탑 (0) | 2025.02.05 |