오랜만의 경주 안강 답사 2: 옥산서원

- 역락문

옥산서원(玉山書院)... 회재(晦齋) 이언적(李彦迪)을 모신 서원... 서원 안으로 들어가는 첫 정문은 역락문(亦樂門)입니다.

'역락'이란 이름은 <논어>(論語)의 '학이'(學而) 편에 나오는 '불역락호(不亦樂乎, 또한 즐겁지 아니한가?)'에서 취한 것입니다. 먼 곳의 친구가 온 것만큼 학문을 배우는 것이 즐겁다는 것을 뜻하는 것이겠지요.

- 무변루

역락문을 지나면 앞을 턱 가로막고 선 2층 누각 건물이 무변루(無邊樓)입니다.

아래위 가운데 3칸을 모두 틔워 출입문과 대청으로 사용하였습니다. 그런데 현판이 건물 앞쪽이 아니라 2층 대청 안쪽 벽 위에 걸려있습니다. 왜 그렇게 했는지 고개를 갸웃거리게 합니다.

- 통나무 계단

무변루 2층으로 올라가는 통나무 계단입니다.

이런 통나무 계단을 어디선가 본 듯하지 않나요? 그래요. 병산서원(屛山書院)의 만대루(晩對樓)에도 있습니다. 하지만 두 건물에는 큰 차이가 있습니다. 무변루가 닫혀 있는 구조라면, 만대루는 열려 있는 구조입니다. 이로 인해 옥산서원에서는 다소 답답함이 느껴지지만, 병산서원에서는 시원스러움이 느껴집니다.

- 현판

'무변루'(無邊樓)라 쓴 현판 글씨는 살집이 두툼합니다. 석봉(石峯) 한호(韓護), 즉 한석봉(韓石峯)이 썼다고 합니다.

무변'(無邊)의 뜻을 현판 한쪽에 있는 부기(附記)로 짐작할 수 있습니다. '모자람도 남음도 없고, 끝도 시작도 없도다. 빛이여, 맑음이여! 태허에 노닐도다.'라고 뜻을 풀었습니다. 이처럼 건물 이름은 개방적입니다. 그런데 구조는 왜 폐쇄적일까요?

- 정료대

구인당 앞마당 한쪽에 정료대(庭燎臺가 놓여 있습니다.

이것은 야간 행사 때 마당을 밝히려고 관솔불을 피웠던 곳입니다. 정혜사지 석등의 상대석, 간주석, 하대석을 가지고 와서 사용했던 것이 아닌가 하고 추정하고 있습니다.

- 구인당

옥산서원의 강당인 구인당(求仁堂)입니다.

건물 가운데 3칸의 틔워 마루를 깔았고, 양옆의 한 칸은 온돌방을 놓았습니다. 그런데 온돌방 앞면에 창이나 문이 없이 벽으로 막혀 있습니다. 이 또한 이곳 건물의 폐쇄성을 보여줍니다.

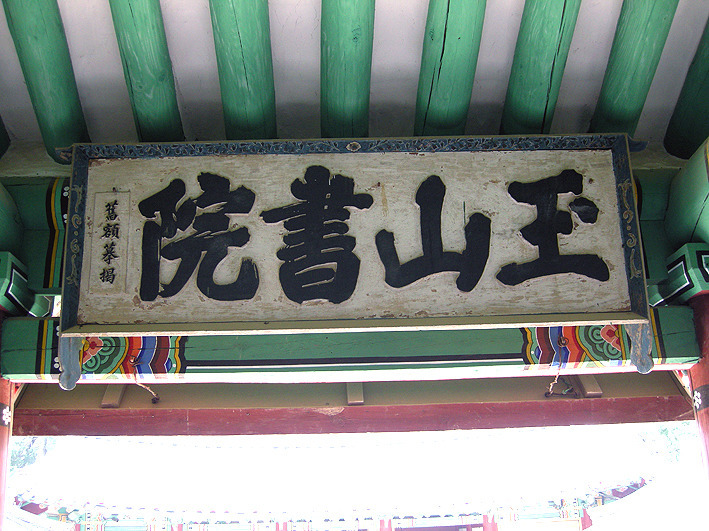

건물 정면에 '옥산서원'이라 쓴 현판이 걸려 있습니다. 현판은 추사(秋史) 김정희(金正喜)의 글씨입니다. 원래 현판이 헌종 5년(1839년)에 화재로 타버린 것을 그가 제주도로 유배되기 직전인 54세(1840년)에 새로 썼습니다. 기교는 남김없이 떨어져 나가고 굳센 힘만 가득해 '철판도 뚫을 듯하다.'는 평을 듣고 있는 글씨입니다.

- 현판

정면 현판 안쪽에 '옥산서원'이라 쓴 현판이 하나 더 걸려 있습니다.

이 현판은 아계(鵝溪) 이산해(李山海)가 쓴 원래 현판이 화재로 소실되어 복각한 것입니다. 이산해의 현판 글씨에서 살집을 빼버리면 추사의 글씨와 비슷할까요?

그런데 '옥산서원'이라고 쓴 두 현판은 다른 현판과는 달리 흰 바탕에 검은 글씨로 되어 있습니다. 이것은 임금이 하사한 것이라서 그렇다고 합니다.

- 현판

대청 뒷벽 위에 걸려 있는 '구인당'(求仁堂) 현판은 한석봉이 썼습니다. '무변루' 현판의 글씨보다 조금 날씬합니다.

- 비각

이곳 비각에 회재 이언적의 신도비가 있습니다.

비는 1577년에 세워졌으며, 글은 고봉(高峯) 기대승(奇大升)이 짓고, 글씨는 이산해가 썼습니다. 원래는 회재 무덤 앞에 있었다고 하는데, 1688년 이전의 어느 때에 이곳에 옮겨졌습니다.

- 이수

이수에 두 마리 용이 마주 보고 있습니다. 이들 용에 누른색과 푸른색이 칠해져 있습니다. 이른바 용은 황룡과 청룡입니다. 목조 건물에서의 단청처럼 비석에 채색했다는 점이 특이합니다.

- 귀부

귀부는 덩치만 컸지 조잡합니다. 통일신라 때의 힘이 넘치던 모습은 어디로 사라져버린 걸까요?

- 자계천

서원 앞으로 개울이 흐르고 있습니다. 이 개울을 이름하여 자계(紫溪)라고 했습니다. 자줏빛 개울...

당시 물빛이 얼마나 아름다웠으면 이런 이름이 붙여졌을까요?

하지만... 지금 개울물은 그다지 맑지도 아름답지도 않습니다. 이렇게 된 데는 상류에 저수지가 생겨 개울물이 줄어든 탓도 있고, 이곳에서 놀다간 사람들 탓도 있을 것입니다.